— Ты старшая, тебе и пример подавать, — мама говорила это так же буднично, как «вынеси мусор» или «не ставь горячее на скатерть».

— Пример чем? — я однажды попыталась уточнить.

— Терпением, — отрезала она, снимая с батареи Егоровы носки и вешая рядом мои аккуратные колготки. — Егора нельзя раздражать. У него характер тонкий.

Тонкий характер проявлялся в том, что Егору позволяли опаздывать везде — от школы до семейных обедов, кидать кроссовки посреди прихожей и хлопать дверьми так, что дрожали тарелки в серванте. Если я возмущалась, мама поджимала губы: «Не провоцируй. Ты же понимаешь, у мальчика переходный возраст». Переходный возраст у него, кажется, не заканчивался: просто менялись игрушки. Сначала он рвал тетради «просто потому что», потом — сжигал карманные деньги в пейнтбольном клубе, позже — брал кредиты на телефоны последней модели «для подработки в сторис».

Когда я поступила на бюджет на экономфак, мама подняла меня на смех:

— Какой ты экономист, Ань? Ты же мягкая. С тебя HR или бухгалтерия максимум.

Но потом все равно радовалась «моим бумажкам» — я приносила стипендию, подрабатывала консультантом в магазине бытовой техники, из зарплаты покупала дома стиральный порошок и папе — недорогие сигареты (он вечно обещал бросить «после Нового года»). Егору, ясное дело, доставались кеды и наушники «для мотивации».

В институте я познакомилась с Ритой — она работала с утра до вечера в поликлинике, училась на вечернем, и в ее холодильнике всегда лежали три йогурта и половина лимона, завернутая в фольгу. Мы подружились, потому что обе знали цену стоящим в очереди движениям: как экономить на маршрутках и переходить остановку пешком; как варить гречку на два дня; как заталкивать в стиральную машинку куртку так, чтобы она «не хлопала». «Семья?» — спросила Рита однажды. Я махнула рукой: «Как у всех». И пожалела уже в автобусе: у всех — это ни о чем.

Дома «как у всех» означало, что на семейном совете за кухонным столом с клеенкой в огурцы распределяют мои деньги.

— Мы же договорились: ты вкладываешься в Егорины курсы, — мама резала яблоко тонкими дольками и не поднимала глаз. — Он перспективный. У него чувство трендов.

— Он вчера назвал трендом «взять кредит под ноль и не возвращать», — буркнул отец, но как-то беззубо. Он сидел, сутулясь, и глядел в точку на стене — в ту самую, где я еще в детстве наклеила наклейку с котенком, а мама содрала ее с пятном.

— Не утрируй, — отмахнулась мама. — Ты ведь тоже в свое время…

— Я в свое время пахал, — тихо сказал отец и замолчал.

«Пахал» в нашей квартире звучало почти неприлично. Тут полагалось «добывать», «вертеться», «договариваться». Я же просто работала — сначала консультантом, потом кадровиком в маленькой IT-компании, потом — в крупной. У меня появились страховые взносы, отпускные, план развития, и начальница время от времени говорила: «Аня, ты надежная, мне с тобой спокойно». Я не рассказывала это дома — дома за «надежную» не похвалят. Дома похвалят за Егорин ролик, который собрал десять тысяч просмотров, за Егорин промокод на пиццу и за Егорин «талант быть своим».

Вечерами я проверяла вакансии и писала резюме чужим людям — у нас в чате «Поддержим друг друга» девчонки просили: «Сделай, пожалуйста, чтобы без воды и с цифрами». Рита шутила: «Ты — санитарка рынка труда». Мы смеялись до слез в ее кухне с единственной кружкой без сколов. Иногда приходил Слава — мой коллега из отдела аналитики. Он приносил сырники в контейнере и делал вид, что просто «оказался рядом». Рита поглядывала, как кот, и уходила сушить волосы феном, которого у нас не было.

— Ты себе когда-нибудь что-нибудь купишь? — спросил Слава, разглядывая мои ботинки с подшитой набойкой.

— Куплю, — сказала я и кивнула на конверт в шкафу. — Там — первоначальный взнос. Еще год, и банк посмотрит на меня как на взрослого человека.

— А родители?

— Родители… — я запнулась. — Родители сказали, что как я буду замуж выходить, они «со своей стороны что-нибудь решат». Туманно так сказали, как про погоду.

Зима вышла длинной и липкой, как жвачка, которая прилепилась к подошве. Егор завалил очередные «курсы продюсирования», зато завел невесту. Лера — ресницы, ногти, маникюр, длинная куртка цвета мокко. Она заходила в нашу квартиру и сразу снимала шапку так, будто ей аплодируют. Разувалась не сразу — топталась в прихожей в белых кроссовках. Мама раз и навсегда перестала «шипеть» про кроссовки: «Молодежь сейчас так ходит».

— Мы решили жениться, — сказал Егор, ковыряя зубочисткой между зубов.

— Прекрасно, — мама всплеснула руками. — Торта закажем, шарики, ресторан — у Лериной подруги есть лофт.

— Ага, — сказал Егор. — Только надо подписать кое-что.

— Что? — спросила я и тут же пожалела.

На стол легла пачка бумаг. Мама шуршала ими, как шуршат местах, где ждут чуда.

— Банк, — объяснила она. — Молодым тяжело, а ты у нас ответственная. Станешь со-заемщиком. На полгодика. Там совсем немного.

— Сколько — немного? — спросила Рита по телефону, когда я, дрожащими пальцами, фотографировала листы.

— Тринадцать миллионов, — ответила я и сама себе не поверила.

— Они в космос собрались? — Рита выдохнула так, что в трубке хлюпнуло. — Аня, не вздумай.

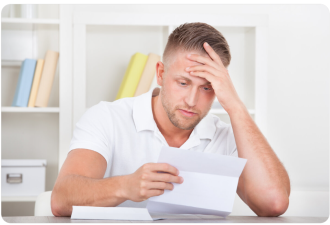

Я не вздумала. Я пришла домой с распечатанной памяткой от банка — да, той самой бумажкой, где простыми словами написано, как работают проценты и ответственность солидарная. Прочитала вслух. Отец молчал, Егор ерзал, мама улыбалась вежливо, как на собрании ЖСК.

— Мы же семья, — сказала она, когда я замолчала. — Ты читаешь, как юрист. Это некрасиво.

— Это честно, — ответила я. — И я не подпишу.

— Ты всегда так, — Егор ударил кулаком по столу. — Ты ставишь себя выше.

— Я ставлю цифры выше фантазий.

Мы поссорились. Наверное, впервые не тихо, не с оглядкой на соседей, а так, чтобы бабка с пятого этажа пришла проверить, не рухнула ли у нас стенка. Мама надела пальто поверх домашнего платья, шурша подкладкой, и ушла к тете Зое «советоваться». Отец какое-то время сидел, потом поднялся и сказал: «Вы без меня разберетесь». Егор хлопнул дверью, как в детстве, только теперь тарелки дрожали у меня внутри.

Через неделю меня позвали к директору. Он говорил о повышении и переходе в центральный офис. Я кивала, хотя слова плыли: «вилка», «опционы», «корпкультура». Вечером мы с Ритой отметили это пахлавой из круглосуточного и чаем из-заварника, где черный слой осел, как старые обиды. Слава прислал смешную гифку и «горжусь». Я улыбнулась экрану, как дура.

— Слушай, — сказала Рита, отливая кипяток в кружки. — Съезжай ко мне на месяц. Переключишься.

— Я не могу. Они подумают, что я сбежала.

— И что? Пусть думают. Ты же не музейная табличка «находится здесь с…». Ты человек.

Я не съехала. Утром в субботу мама позвонила рано — как за водой.

— Надень что-нибудь приличное, — сказала она. — К нам придут. Будем решать вопрос.

— Какие «придут»?

— Все. Семья. И Лерина мама. Она грамотная, работает у нотариуса.

Пахло уксусом, вареными яйцами и побелкой — такая смесь бывает только в наших домах в дни «собраний». Тетя Зоя принесла салат в тазике и накрыла его тарелкой, дядя Витя стаскивал ботинки, не развязывая шнурков, Лерина мама с порога сказала: «Я ненадолго, у меня запись». Лера улыбалась губами. Егор стоял, уперевшись плечом в косяк, как хозяин зала ожидания.

— Вопрос простой, — начала мама и улыбнулась так, как улыбаются ведущие на утренних шоу. — Мы все хотим, чтобы у молодых была стабильность. Для этого им нужно жилье и поддержка. У Ани — хорошие перспективы, но перспектива — это завтра, а жить — сегодня.

— К делу, — попросила Лерина мама.

— К делу, — повторила мама. — Нам надо перераспределить ресурсы.

Я сидела на табуретке и почувствовала, как табуретка стала меньше. Кто-то говорил про «разумность», «семью», «общее дело». Тетя Зоя кивала, дядя Витя поддакивал, как будто подпирал потолок. Я слушала и видела свои ботинки — подшитая набойка, нитка торчит, надо подрезать.

— Мы решили, — мама положила ладонь мне на колено. — Ты берешь паузу со своей ипотекой. Годик-два. А деньги… вкладываем в ребят. У них же семья. Ты одна.

— Я не одна, — тихо сказала я. — Я — я.

— Это каприз, — отрезала мама. — Взрослые люди уступают ради будущего. Ты же всегда уступала.

Я посмотрела на Егоровы кроссовки — белые, нелепые в нашей прихожей с облезлым ковриком. И на его улыбку — уверенную, как доступ к чужим паролям. Рита писала в мессенджере: «Ты где?». Я ответила: «На семейном цирке». Она прислала сердечко. Слава не писал.

Когда рассеялись гости и в раковине остались корки от багета и ложки со следами оливье, мама пошуровала в ящике. Достала синий файл.

— Тут кое-что по квартире, — сказала невзначай. — В связи с предстоящими событиями надо бы освежить документы. Ты же все равно собралась жить «для себя». Это ни на что не повлияет, просто порядок наведем.

Я взяла синий файл, как берут чужого ребенка: осторожно, боясь уронить и боясь держать. Внутри лежали копии: давние договоры, какие-то заявления с печатями. Я увидела год — тот, когда мне было шестнадцать. И ровную мамину подпись. У меня внезапно заложило уши, как в метро на спуске.

— Это что? — спросила я, но буквы уже плясали.

— Не начинай придумывать, — улыбнулась мама. — Всё по-честному. Просто в свое время так было удобнее. Ты же была на олимпиаде тогда, вспоминаешь?

Я не вспоминала. Я слышала, как в ванной капает кран, и как за стеной соседка кашляет — тем коридорным кашлем, из глубины. С улицы потянуло сигаретным дымом — кто-то снова курил под нашими окнами. Я закрыла файл и положила обратно.

— Давай позже, — сказала я. — Я устала.

— Конечно, — сказала мама. — Ты у нас впечатлительная.

Вечером я пошла к Рите. Мы сидели на табуретках и ели пельмени вилками, потому что у нее не было ложек — «сломались, как отношения», смеялась она всегда. Я рассказала все — про «перераспределить ресурсы», про файл, про «порядок наведем». Рита слушала, кивала, временами ругалась матом тихо, как молитву.

— Сходи к юристу, — сказала она. — Бесплатная консультация в МФЦ, хоть чего-то скажут. И да, не подписывай ничего, даже открытку.

— Мне страшно идти против них.

— А мне страшно, что ты в очередной раз проглотишь. Выбирай, чего ты больше боишься.

На следующий день в офисе я поймала юриста Иру у кофе-машины. Ира была коротко стрижена и всегда пахла мятой.

— Можешь глянуть? — спросила я, показав фото из файла.

Ира посмотрела и вскинула брови.

— Это надо поднимать оригиналы. И срочно. Если то, что я думаю… В общем, не затягивай.

— Они скажут, что я неблагодарная.

— Пусть говорят. Бумага не про благодарность.

Я шла домой через двор, где дети скакали через веревку, и думала, как удивительно легко произносить «бумага», когда на этой бумаге — ты. Дома в прихожей лежала новая коробка — с кофемашиной. На ней была записка от Егора: «Подарок маме, для настроения». Я заглянула на кухню — мама уже училась молоть зерна. Увидев меня, улыбнулась:

— Захочешь капучино? Я научусь делать сердечки.

Я поцеловала ее в щеку и поняла, что пахнет она теперь не котлетами, а ванильным сиропом. На табуретке лежала новая скатерть — белая, с каймой. Я взяла синий файл и положила в рюкзак. Мама заметила движение, прыснула пенкой в чашку и сказала легко:

— Ой, не тереби. Мы же договорились, что позже.

Я кивнула. Но позже у меня в этот раз случилось раньше.

В МФЦ пахло пылью, дешевыми духами и бумагой, которую только что вытащили из принтера. Очередь сидела молча, перебирая пакеты и телефоны, как будто здесь можно было потерять самое главное и надеяться найти под номерком. Я ждала, пока на табло высветится мой номер, и чувствовала, что у меня дрожат колени.

— Здравствуйте, — юрист в окошке была в очках на цепочке, строгая и уставшая. — Что у вас?

Я сунула ей копии, сделанные на телефон. Она молча посмотрела, постучала ручкой по столу и сказала:

— Девушка, это серьезно. Тут речь идет о перераспределении прав собственности. Похоже, часть вашей квартиры переоформили еще несколько лет назад. Вы это подписывали?

— Нет, — выдохнула я. — Мне тогда было шестнадцать.

— Значит, подписывали родители. Скажите спасибо, что хотя бы не полную долю.

Я вышла на улицу и вдохнула воздух так, будто от него зависела жизнь. В голове крутились фразы: «переоформили», «часть квартиры», «спасибо, что не полную». Хотелось позвонить маме и спросить: «Зачем?», но я знала ответ. Зачем — всегда было ради Егора.

Рита встретила меня вечером с мороженым в пластиковом стаканчике.

— Ну? — спросила.

Я рассказала всё, не удержалась и расплакалась. Рита слушала молча, потом достала пачку салфеток.

— Аня, это не просто «несправедливость». Это уже документ. А документ — это оружие. Тебя разоружили, пока ты зубрила билеты к экзамену.

Я сидела у неё и думала: может, ну его? Пусть. Пусть у них будет квартира, пусть будет «будущее для молодых». Я же выживу, я всегда выживала. Но внутри что-то сопротивлялось — как заноза, которая ноет, пока не вытащишь.

Через неделю мама позвонила сама.

— Ты где шляешься? — спросила она холодно. — Мы тут собрались, а тебя нет.

— Я на работе.

— Работы у тебя всегда полно. А семья — одна. Егор с Лерой пришли, а ты даже слова не скажешь. У них планы, а мы должны решать.

Я пришла поздно. На кухне было людно: Егор, Лера, мама, тётя Зоя. На столе — очередная пачка документов. Мама сияла:

— Вот, смотри. Мы подумали и решили: ты пока снимаешь жильё, а квартира… оформим её на молодых. Всё равно тебе одной тут тесно будет. Ты же карьеру делаешь, у тебя работа, перспективы. А им нужен старт.

Я села и посмотрела на бумажки. Руки дрожали.

— А мне? — спросила я.

— А тебе — свобода, — вмешалась Лера. — Ты же сама говоришь, что хочешь жить отдельно. Вот и шанс.

— Свобода? — я горько усмехнулась. — Вы называете свободой то, что у меня забирают?

Мама вздохнула:

— Аня, ты старшая. Ты всегда была умной. Мы на тебя надеемся. Ты должна понять.

— Я понимаю, что меня используют, — сказала я и впервые посмотрела ей прямо в глаза.

Тишина повисла тяжелая, как мокрое бельё. Егор закатил глаза:

— Вот она опять со своим «я». Ты эгоистка. Мы семья, а она тянет одеяло на себя.

— Одеяло? — я не выдержала. — Да я всю жизнь без одеяла спала! Всё — тебе. Игрушки, деньги, даже внимание. А теперь — квартира.

Мама вспыхнула:

— Не смей укорять нас! Мы для тебя всё делали. Школу закончилa, в институт поступилa, работу нашлa — это разве не благодаря нам?

— Благодаря мне, — сказала я тихо. — Я сама работала, сама стипендии копила, сама искала подработки. А вы только брали.

Тётя Зоя зашептала: «Не выносите сор из избы». Но было поздно. Слова уже рвались наружу, и остановить их не мог никто.

На следующий день я не пошла домой. Сняла комнату у коллеги, которая уезжала в отпуск. Там было тесно, стены в обоях с ромашками, но я впервые за много лет почувствовала: мне никто не диктует, когда приходить и что подписывать.

Мама звонила каждый день. То плакала:

— Мы же семья, Ань. Неужели ты нас бросишь?

То шантажировала:

— Если ты не подпишешь, Егор останется без жилья. Ты его погубишь.

То язвила:

— Ну-ну, посмотрим, как долго ты протянешь одна.

Я не брала трубку. Слушала её голос на автоответчике и стискивала зубы. Иногда плакала в подушку. Иногда злилась так, что хотелось всё разнести.

— Ты должна поставить границы, — говорила Рита. — Пока ты молчишь — они будут давить.

— А если я их потеряю? — спрашивала я.

— Аня, ты их никогда и не имела, — тихо отвечала она.

В офисе я держалась. Слава замечал мои красные глаза, приносил кофе и молча ставил рядом шоколадку. Мы почти не говорили, но от его присутствия становилось легче.

Однажды он сказал:

— Хочешь, я помогу найти юриста? Настоящего, по недвижимости.

Я кивнула.

Юрист был хмурый мужчина лет сорока. Посмотрел документы и сказал:

— Дело неприятное, но не безнадёжное. Главное — не подписывать ничего нового. И готовьтесь, что будут давить. Тут пахнет иском, если захотите бороться.

— А если не бороться? — спросила я.

Он пожал плечами:

— Тогда останетесь без жилья. Но это уже ваш выбор.

Через месяц мама устроила ещё один «семейный совет». Я пришла — не потому что хотела, а потому что боялась, что они без меня провернут всё за моей спиной.

На столе снова лежали бумаги. Мама смотрела на меня так, будто я ребёнок, который упрямится над кашей.

— Подпиши, Аня, — сказала она мягко. — И забудем все ссоры. Будем жить спокойно. Егор с Лерой молодые, им надо начинать. А ты… ты справишься. Ты всегда справлялась.

Я посмотрела на её руки — ухоженные, с новым маникюром. На Егора, который откинулся на стуле и лениво листал телефон. На Леру, которая улыбалась чужой, холодной улыбкой.

И вдруг поняла: если я подпишу, то подпишу себе приговор.

— Нет, — сказала я. — Больше никаких уступок.

Мама резко хлопнула ладонью по столу:

— Ты неблагодарная! Мы для тебя жизнь положили, а ты? Думаешь, без нас у тебя что-то есть?

Я встала. В груди гудело, как перед грозой.

— У меня есть я, — сказала я. — И этого достаточно.

Я ушла, не дожидаясь ответа. Но знала: это ещё не конец. Они не отступят.

И правда — через неделю я получила письмо из суда.

— Они подали иск, — сказал юрист. — Будем разбираться.

Я сидела в его кабинете и держала в руках повестку. Буквы прыгали перед глазами, сердце колотилось.

— Дочка, не строй иллюзий, — прозвучал в голове мамин голос. — У тебя тут ничего нет.

Я поняла, что именно эти слова она скажет мне в лицо, когда мы встретимся в суде.

И, может быть, тогда всё и решится. А может — только начнётся.

Зал суда пахнул холодом и старым деревом. Скамейки были гладкими, отполированными чужими руками и нервами. Я сидела, держа в руках папку с документами, и чувствовала, как внутри всё сжимается.

Мама вошла уверенной походкой, в светлом костюме, словно на приёме у нотариуса. Рядом — Егор и Лера. Егор смотрел нагло, чуть снисходительно, Лера держала его под руку, будто боялась, что он упадёт. Папа плёлся позади, сутулый и молчаливый.

— Стороны по делу, пройдите, — голос секретаря резанул, как ножом.

Я встала. В груди стучало так, что казалось — слышит весь зал.

Судья был сух, спокоен, говорил так, будто читал лекцию. «Имеем дело с оспариванием сделок. Стороны…». Я почти не слышала. Лишь отдельные слова: «доля», «недействительность», «право собственности».

Мама говорила красиво. Её речь звучала так, будто она всю жизнь репетировала.

— Мы заботились о будущем семьи, — она слегка дрогнула голосом, — а старшая дочь не понимает. Она всегда была с характером, но ведь это родные стены, тут должна быть поддержка.

Егор добавил:

— Она всегда считала себя выше. А я просто хочу жить с женой нормально. Мы семья, нам нужно жильё.

Лера вставила:

— У меня мама — нотариус, я знаю, как всё правильно оформляется. Тут нет никакого обмана, всё в интересах семьи.

Я слушала и понимала: они звучат убедительно. Как актёры, которые давно знают роли.

— Ваша позиция? — спросил судья.

Я встала. Голос дрожал, но я старалась держаться.

— Я не против их счастья. Но я против того, чтобы моё будущее уничтожили ради их удобства. Я не подписывала те документы. Мне было шестнадцать. Меня поставили перед фактом. А теперь хотят лишить последнего, что у меня есть.

Судья кивнул. Записал.

Юрист с моей стороны говорил спокойно, сухо, перечислял статьи и пункты. Я вцепилась в край стола, будто от этого зависела опора.

После заседания мы столкнулись в коридоре.

— Ну и что ты думаешь добиться? — мама смотрела так, будто я чужая. — Суд? Бумаги? Всё это ерунда. Мы же семья. Семья должна помогать.

— Помогать или жертвовать? — спросила я.

— Ты всегда была неблагодарной, — вздохнула она. — Мы для тебя жизнь положили. А теперь ты нам нож в спину.

Егор усмехнулся:

— Да ладно, мам. Скажи ей прямо.

Мама посмотрела на меня и сказала тихо, но отчётливо:

— Дочка, не строй иллюзий — у тебя тут ничего нет.

Эти слова ударили сильнее, чем все бумаги и крики. Будто поставили точку в нашей истории.

Я вышла на улицу. Было холодно, шёл снег, таял на ладонях. Я стояла и не знала — плакать или смеяться. В телефоне мигало сообщение от Риты: «Ну как?» Я не ответила. Слава звонил, но я сбросила.

Я смотрела на людей вокруг: кто-то спешил с пакетами, кто-то говорил по телефону, дети лепили снежки. У всех была своя жизнь. У меня — тоже. Даже если они считают иначе.

Я понимала: впереди ещё будут заседания, споры, бумаги, возможно — годы. Может, я проиграю. Может, выиграю. Но одно я знала точно: больше я не позволю им решать за меня.

Я пошла к метро, оставляя следы на мокром асфальте. Снег быстро их заметал, но внутри у меня впервые было ощущение, что следы мои — только мои.

И всё-таки я не знала, чем всё закончится. Суд — это только арена. А настоящая битва — за право быть собой, а не вечным «старшим ребёнком, который должен».

Может, однажды мама поймёт. Может, нет.

Но я уже сделала шаг, который меняет всё.

И назад дороги нет.

– Ты должна вернуться ко мне. Мама очень страдает, – выпалил Эдик

– Ты должна вернуться ко мне. Мама очень страдает, – выпалил Эдик