Свекровь взяла мою золотую серёжку за сорок тысяч рублей и использовала её как крючок для занавески в ванной. Просто потому что у неё «отвалился старый».

Я стояла на пороге ванной комнаты и смотрела на эту картину, не веря своим глазам. Моя серьга — единственная по-настоящему дорогая вещь, которую я купила себе на первую премию, — теперь висела на кольце карниза, удерживая край полиэтиленовой занавески с дурацкими пальмами. Золото тускло поблёскивало в свете лампы дневного света, а крошечный бриллиант, который я выбирала целый вечер в ювелирном, застрял в складке грязного полиэтилена.

— Надежда Семёновна, — я с трудом сглотнула. — Это моя серьга.

Свекровь обернулась от плиты, где жарила котлеты. На её круглом лице застыло выражение удивлённой невинности.

— Ой, правда? — она вытерла руки о фартук. — А я думала, это какая-то старая бижутерия валялась. Ну извини, Иришка. Крючок-то отвалился, я взяла первое, что под руку попалось.

Первое, что под руку попалось. Моя серьга за сорок тысяч. Которую я три месяца носила только по особым случаям, боясь потерять. Которую хранила в бархатной коробочке на полке в спальне. Которую кто-то взял без спроса, принёс в ванную и превратил в деталь сантехники.

— Она стоит сорок тысяч рублей, — я стояла, сжимая кулаки. — Я её три месяца назад купила. В коробочке хранила. В спальне. На полке.

Свекровь махнула рукой, переворачивая котлету.

— Ну, я же не знала. Думала, игрушка какая-то. Зачем в коробочке хранить, если не носишь? Вот и валяется без дела. Хоть пользу принесла.

Она говорила так буднично, словно речь шла о скрепке или канцелярской кнопке. Я почувствовала, как внутри меня что-то туго скручивается, готовое лопнуть.

— Надежда Семёновна, — я старалась говорить ровно. — Вы взяли мою вещь. Из моей спальни. Без разрешения. И испортили её.

— Да ладно тебе, не испортила я ничего, — свекровь уже начинала раздражаться. — Снимешь, помоешь — и всё. Или тебе жалко, что ли? Я ведь тоже для семьи стараюсь. Котлеты вон делаю, никто спасибо не скажет.

Логика железная. Она украла мою серьгу, использовала её как крючок для занавески, а теперь я ещё и неблагодарная. Потому что котлеты.

Я молча прошла в ванную, отцепила серьгу от карниза. Золото было покрыто мыльным налётом, бриллиант потускнел. Застёжка погнулась. Я сжала её в ладони и вышла.

Николай сидел в гостиной, уткнувшись в телефон. Мой муж — существо, которое предпочитало не замечать семейных конфликтов, пока они не взрывались прямо у него над головой.

— Коля, — я подошла к нему. — Твоя мама взяла мою серьгу и повесила на неё занавеску в ванной.

Он поднял глаза от экрана.

— М-м-м? Какую серьгу?

— Золотую. За сорок тысяч. Ты же знаешь.

Николай почесал затылок. На его лице отразилась внутренняя борьба: признать проблему или сделать вид, что её не существует.

— Ну… мама, наверное, не знала, — он выбрал второе. — Она же не специально.

— Коля, она взяла её из нашей спальни. Из коробочки.

— Может, думала, что ненужная, — он уже возвращался к телефону. — Мам, будь внимательнее в следующий раз, ладно?

— Конечно, Колечка, — донеслось с кухни. — Я же не нарочно.

Я смотрела на своего мужа. На его безразличное лицо, на пальцы, скользящие по экрану, на эту стену равнодушия, которую он выстроил между нами и реальностью. В этот момент я приняла решение.

Я пошла в спальню. Достала из шкафа коробку, где Николай хранил свою коллекцию наручных часов. У него их было пять штук. Разных. Дорогих. Он собирал их годами, покупал на распродажах, выпрашивал у родителей на дни рождения. Самые любимые — швейцарские, с автоподзаводом, которые ему подарила его покойная бабушка. Он носил их только по праздникам и хранил как зеницу ока.

Я взяла эти часы. Вышла в коридор. Николай всё ещё сидел в гостиной. Надежда Семёновна накрывала на стол.

— Надежда Семёновна, — я подошла к ней. — Смотрите, какая штука интересная валялась в шкафу.

Свекровь обернулась. Я держала часы в руке.

— Это же Колины часы, — она нахмурилась. — От бабушки.

— Да, — я кивнула. — Но они просто в коробке лежат. Без дела. Вот я и подумала — почему бы не найти им применение?

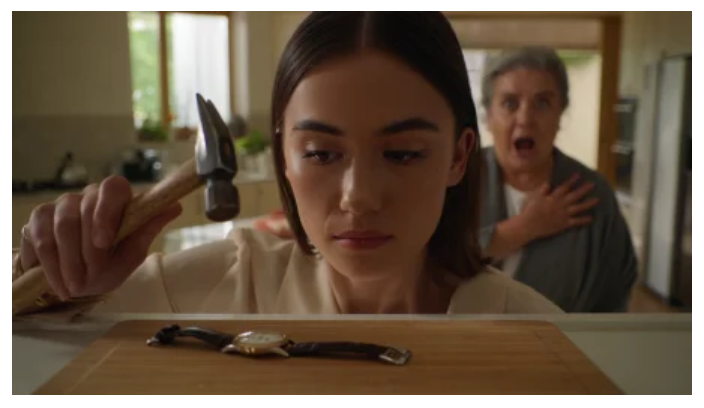

Я прошла на кухню. Открыла нижний ящик, где хранились инструменты: отвёртки, плоскогубцы, молоток. Достала молоток. Надежда Семёновна замерла с тарелкой в руках.

— Ирина, ты что делаешь?

Я положила часы на разделочную доску. Подняла молоток.

— Колотушка для мяса сломалась на прошлой неделе, помните? — я говорила спокойно. — Надо же чем-то котлеты отбивать. А эта штука тяжёлая, металлическая. В самый раз.

— Ирина!

Николай ворвался на кухню. Его лицо было белым.

— Ира, положи немедленно!

Я посмотрела на него.

— Почему? Они же просто валяются без дела. В коробке лежат. Зачем хранить, если не использовать?

— Это часы моей бабушки! — голос его дрожал. — Ты с ума сошла?

— А моя серьга за сорок тысяч — это что? Крючок для занавески? — я не повышала голоса. — Твоя мама сказала, что вещь, которая лежит в коробке, — это ерунда. Что ей можно найти практическое применение. Я просто следую её логике.

— Мама не знала! — он шагнул ко мне.

— Не знала? — я усмехнулась. — Она зашла в нашу спальню. Открыла полку. Взяла коробку. Достала серьгу. Принесла в ванную. Надежда Семёновна, в каком месте этой цепочки действий у вас включилось бы понимание, что вы берёте чужую вещь?

Свекровь молчала. Николай метался взглядом между мной и часами.

— Ира, ну пожалуйста, — он говорил тише. — Положи. Я поговорю с мамой. Она больше не будет.

— Поговоришь? — я качнула головой. — Коля, ты только что сказал мне, что это не специально. Что она не знала. Что я должна быть внимательнее в следующий раз. Значит, виновата я, да?

Он молчал.

— Вот именно, — я снова подняла молоток. — Значит, это справедливо.

— Стой!

Удар был точным. Сапфировое стекло треснуло с хрустом. Металлический корпус погнулся. Изящные стрелки искривились. Я подняла молоток снова.

— Ира, хватит! — Николай попытался выхватить у меня инструмент, но я отступила.

— Хватит? — второй удар. Механизм внутри что-то щёлкнул и замолчал. — А моя серьга? Она теперь в мыльном налёте и с погнутой застёжкой. Где было твоё «хватит», когда твоя мама превращала мою вещь в сантехнику?

Третий удар. Часы превратились в бесформенную кучку металла и осколков. Надежда Семёновна схватилась за сердце.

— Коленька, у меня давление поднялось, — её голос дрожал.

Я положила молоток на стол. Посмотрела на свекровь.

— Надежда Семёновна, знаете что? Ваше давление — это не индульгенция. Не пропуск в мою спальню и мои вещи. Вы можете хоть на стену лезть от давления, но если вы ещё раз возьмёте что-то моё без спроса, я найду что-то ваше. И тоже найду ему практическое применение. Поняли?

Свекровь молчала, прижимая ладонь к груди. Николай опустился на стул, глядя на обломки.

— Ты разбила часы бабушки, — он говорил тихо, отстранённо. — Ты уничтожила их.

— Да, — я кивнула. — Так же, как твоя мама уничтожила мою серьгу. Только у меня хватило честности сделать это при вас, а не прятаться за фразами «я не знала» и «не специально».

Я развернулась и вышла из кухни. В гостиной было тихо. Я прошла в спальню, закрыла дверь. Села на кровать, сжимая в руке испорченную серьгу. Золото было холодным. Бриллиант больше не сверкал.

Я не плакала. Я чувствовала странное облегчение. Как будто долго несла на спине огромный груз и наконец сбросила его. Пусть это было жестоко. Пусть неправильно. Но я устала быть той, кто всегда молчит. Той, кто проглатывает обиды. Той, кого считают удобной невесткой, которая стерпит всё.

За дверью послышались голоса. Надежда Семёновна причитала что-то о неблагодарности. Николай пытался её успокоить. Я слушала это и понимала: ничего не изменится. Он выберет мать. Он всегда выбирал её. Я была дополнительной опцией в его жизни, приложением к основному пакету.

Через полчаса дверь открылась. Николай вошёл, закрыл её за собой. Сел рядом.

— Зачем ты это сделала? — его голос был усталым.

— Затем, что иначе ты не понял бы.

— Понял бы что?

Я повернулась к нему.

— Что твоя жена — не половик. Что у меня есть вещи, которые для меня важны. Что когда их используют как расходный материал, это больно. И что молчание — не согласие, а просто накопление.

Он долго смотрел на свои руки.

— Мама не хотела тебя обидеть.

— Коля, твоя мама живёт с нами уже полгода. За это время она: выбросила мою косметику, потому что «химия вредная». Отдала мои туфли соседке, потому что «всё равно не носишь». Перестирала мою шёлковую блузку в горячей воде, и она села на три размера. И каждый раз — «не хотела», «не знала», «не специально». Когда, по-твоему, должно было накопиться достаточно, чтобы я имела право разозлиться?

Он молчал.

— Я терпела, — продолжала я. — Потому что это твоя мама. Потому что она одинокая. Потому что ты просил. Но сегодня она перешла черту. Она зашла в мою спальню. Взяла мою вещь. И даже не извинилась по-настоящему. Просто отмахнулась. Как будто я придираюсь.

— И ты решила отомстить?

— Нет, — я покачала головой. — Я решила показать, как это — когда твою ценность превращают в хлам. Чтобы ты почувствовал. Потому что слова до тебя не доходят.

Николай встал. Прошёлся по комнате.

— Часы уже не вернуть.

— Как и мою серьгу.

— Это были часы моей бабушки, Ира. Единственная память о ней.

— А моя серьга — это память о моей первой победе. О том, что я смогла. Заработала. Купила себе то, о чём мечтала. Для меня она значила не меньше.

Он остановился у окна.

— Что теперь?

Я пожала плечами.

— Не знаю. Ты выбираешь.

— Между тобой и мамой?

— Между тем, чтобы наконец поставить границы, или продолжать жить в доме, где невестка — это обслуживающий персонал с функцией рожать внуков.

Тишина была тяжёлой. Где-то на кухне свекровь громко ставила посуду в мойку.

— Мама поедет к сестре, — наконец сказал он. — На неделю. Потом посмотрим.

Я кивнула. Это было не решение. Это была пауза. Но даже пауза была лучше, чем ничего.

Надежда Семёновна уехала на следующее утро. Николай отвёз её молча. Я не вышла прощаться.

Вечером, когда он вернулся, мы сидели на кухне и пили чай. Молчали. Потом он вдруг сказал:

— Знаешь, я всю дорогу думал. Бабушка, наверное, дала бы мне подзатыльник за то, что я допустил такое. Она была строгой. Говорила, что жена — это не прислуга и не игрушка. Что к женщине надо относиться с уважением.

Я посмотрела на него.

— Почему же ты забыл её слова?

— Не забыл, — он потёр лицо руками. — Просто… проще не замечать. Легче думать, что всё само рассосётся. Что ты стерпишь. Что мама со временем привыкнет.

— А я не стерплю больше, Коля.

— Я понял. Сегодня ты дала мне это понять очень наглядно.

Он протянул руку через стол. Я посмотрела на его ладонь. Потом положила свою сверху.

— Если она вернётся, — я говорила медленно, — то на других условиях. С правилами. Моя спальня — моя территория. Мои вещи — мои вещи. И если она снова полезет куда не надо, я не буду бить твои часы. Я просто уеду. Насовсем.

Николай сжал мою руку.

— Хорошо. Я поговорю с ней. По-настоящему. Без скидок на возраст и давление.

Мы просидели так ещё несколько минут. Потом он спросил:

— Серьгу можно отремонтировать?

— Не знаю. Надо в мастерскую отнести.

— Отнесём завтра.

Я кивнула.

В ту ночь я не могла уснуть. Лежала и смотрела в потолок. Думала о том, что я сделала. О разбитых часах. О том, что граница между защитой себя и жестокостью очень тонкая. Но я не жалела. Потому что иначе меня бы просто не услышали. Не увидели. Я бы растворилась в этом доме, стала частью мебели, удобной, бесшумной и безропотной.

Утром Николай отвёз меня в ювелирную мастерскую. Мастер посмотрел на серьгу, покрутил в руках.

— Застёжку заменить можно. Почистить. Но бриллиант треснул. Видите? Микротрещина. Её не убрать.

Я смотрела на крошечную линию, пересекающую камень.

— Оставьте как есть, — сказала я. — Просто почистите и застёжку замените.

Мастер пожал плечами.

— Как скажете.

Николай посмотрел на меня удивлённо, когда мы вышли.

— Почему не заменить камень?

— Потому что эта трещина — напоминание, — я спрятала квитанцию в сумку. — О том, что у каждого терпения есть предел. И что разбитое не всегда можно склеить так, чтобы не осталось следов.

Надежда Семёновна вернулась через неделю. Николай встретил её один. Они разговаривали на кухне больше часа. Я сидела в спальне и слышала обрывки фраз. Повышенные голоса. Потом тишину.

Вечером свекровь постучала в мою дверь. Я открыла. Она стояла с опущенными глазами.

— Ирина, — голос её был тихим. — Я хочу… извиниться. По-настоящему. Я не имела права брать твои вещи. Это было неправильно.

Я молчала.

— Я просто… привыкла всё контролировать. Думала, что раз я старшая, то могу. Но Коля объяснил мне. Растолковал. Сказал, что ты терпела полгода и я тебя довела. И что часы — это… цена за мой урок.

Она подняла глаза. В них не было ни обиды, ни притворства. Только усталость.

— Я больше не буду. Обещаю.

Я кивнула.

— Хорошо. Давайте попробуем начать заново.

Надежда Семёновна прожила с нами ещё два месяца. Потом нашла себе квартиру неподалёку. Маленькую однушку. Николай помог с ремонтом.

— Мне правда лучше отдельно, — сказала она, когда мы помогали ей собирать вещи. — Так спокойнее. И вам, и мне.

Я смотрела, как она складывает в коробку свои кружки, и понимала: иногда самый большой акт любви — это отпустить. Дать свободу. Позволить каждому жить своей жизнью, не растворяясь друг в друге.

Серьгу я ношу теперь часто. С трещиной на бриллианте. Она напоминает мне: ты имеешь право отстаивать своё. Даже если это больно. Даже если это разрушительно. Потому что иначе разрушишься ты сама.

А Николай купил себе новые часы. Простые, недорогие. Говорит, что к ним не так привязываешься. И что теперь он понял: важно не то, сколько стоит вещь. Важно, сколько она значит для человека. И что у каждого есть право на свои святыни.

Даже если это просто золотая серёжка, которую однажды использовали как крючок для занавески.

— Это праздник нашей дочери, а не твоей родни. Как она хочет — так и будет, — жёстко сказала жена

— Это праздник нашей дочери, а не твоей родни. Как она хочет — так и будет, — жёстко сказала жена